北京市经济和信息化局发布《北京市促进制造业和信息软件业绿色低碳发展的若干措施》

发布时间:2024年06月20日

2024年4月16日,北京市经济和信息化局发布了《北京市促进制造业和信息软件业绿色低碳发展的若干措施》,响应全国及北京市新型工业化推进大会的号召,加快发展新型生产力,大力推动产业向绿色低碳转型,并培养绿色发展新动能。

该政策旨在鼓励各相关部门和企业积极执行,有效期至2027年底。根据《若干措施》,在三种情况下,可享受高达3000万元的政府补贴!

- 第一个3000万:鼓励企业采取节能、节水、节材和降碳技术改造。

政策重点包括挖掘新能源和可再生能源的使用潜力,合理建设储能设施,有序推广电能替代,并优先使用再生水。

通过产品和工艺的升级改进,企业可以实现减污降碳,并提高效率。

政府将按节能量提供资金奖励,每个项目的最高奖励金额可达3000万元。

- 节能改造项目:每吨标准煤奖励不超过1200元,奖励总额不超过项目总投资的25%(部分企业可提高到30%)。

- 符合条件的其他绿色低碳改造项目:不超过项目总投资25%的资金奖励。

- 第二个3000万:提升空气重污染应急重点行业企业的环保绩效。

鼓励企业通过工艺替代、技术改造和规范管理等方式提升环保绩效。单个项目的最高奖励金额最高3000万元。

- 奖励金额不超过项目总投资的25%。

- 奖励金额不足10万元的项目将获得10万元的资助。

- 第三个3000万:鼓励数据中心的节能降碳和绿色发展。

政策包括加强集约化和绿色化转型,增加新能源和可再生能源的使用,探索余热利用,并推广低功耗芯片等技术产品。

政府将按节能量提供资金奖励,单个项目最高奖励3000万元。

- 每吨标准煤奖励不超过1200元,奖励总额不超过项目总投资的25%。

除了3个3000万的重大奖励,《若干措施》也给出了其他鼓励和奖励政策,我们来看看完整的内容。

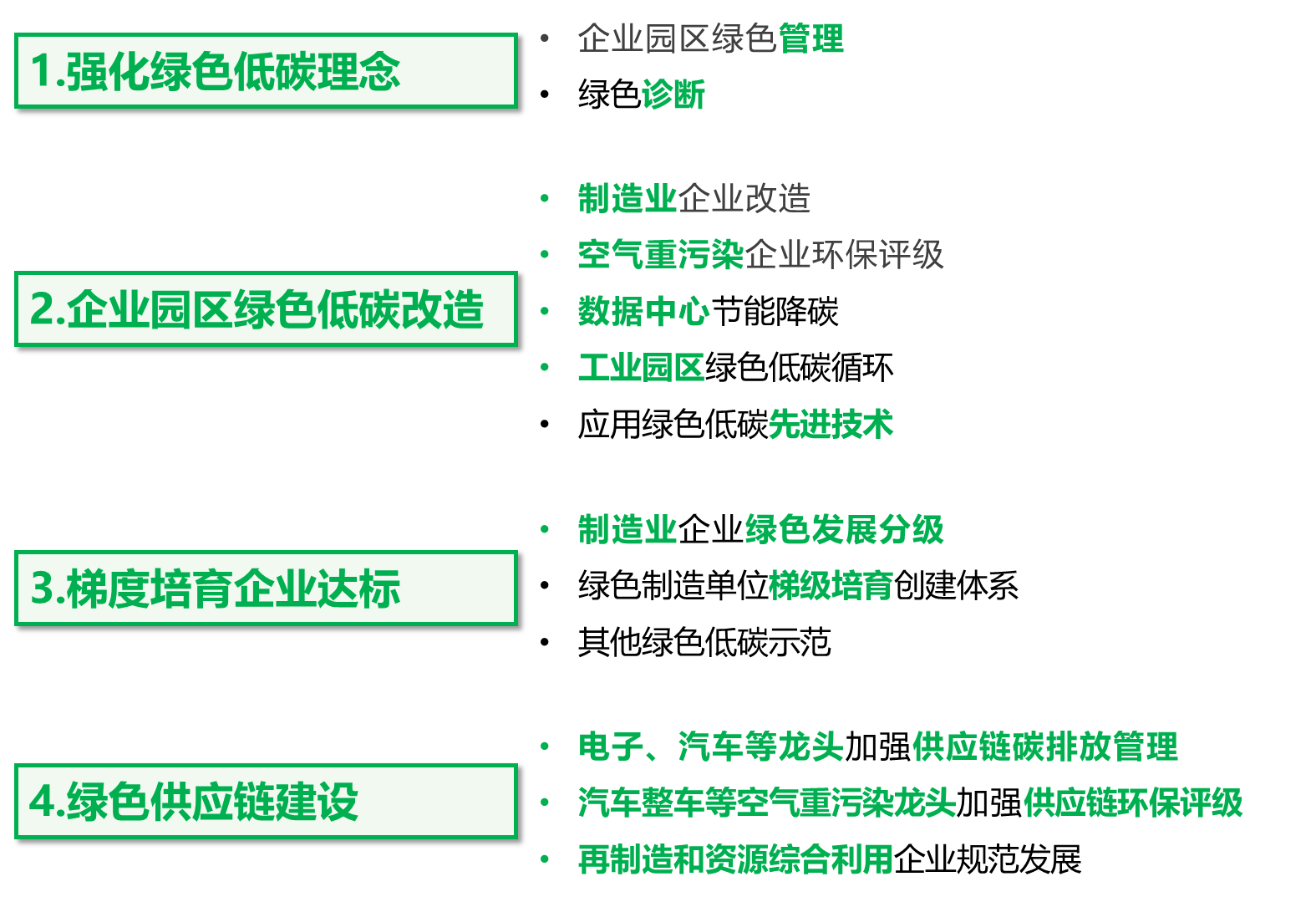

- 强化绿色低碳理念

- 企业园区强化绿色管理

鼓励制造业和信息软件业企业制定绿色低碳规划,采用绿色设计,并进行产品碳足迹核算。同时,企业应主动披露ESG信息。

政府还将指导园区推动制造业的升级和高精尖产业的发展,并建立绿色发展公共服务平台以加速企业的绿色转型。

- 全面实施绿色诊断

将为本地制造业企业和市级以上工业园区免费提供绿色诊断服务,帮助它们提升绿色低碳发展水平。

根据服务对象的规模和服务质量,绿色诊断服务商可获得资金奖励:每服务一家企业最高可得12万元,每服务一个工业园区最高可得20万元。

- 推动企业园区绿色低碳改造,包括“3个3000万”的奖励项目

- 支持制造业企业绿色低碳改造

对于符合条件的节能改造项目,根据节能效果,将提供不超过1200元/吨标准煤的资金奖励,但奖励金额不会超过项目总投资的25%。

对于其他符合要求的绿色低碳技术改造项目,同样提供不超过项目总投资25%的资金奖励。

每个项目的最高奖励金额为3000万元。

- 推动空气重污染应急重点行业企业提升环保绩效评级

对于达到标准的企业环保绩效评级提升项目,将提供资金奖励。奖励金额最多不超过项目总投资的25%。如果奖励金额不足10万元的项目,将统一给予10万元奖励资金。

每个项目的最高奖励资金限额为3000万元。

- 引导数据中心节能降碳绿色发展

对于符合要求的信息软件业企业数据中心节能改造项目,根据节能效果,将提供不超过1200元/吨标准煤的资金奖励,但奖励金额不会超过项目总投资的25%。

而每个项目的最高奖励资金限额为3000万元。

- 推进工业园区实施绿色低碳循环化改造

鼓励以制造业为主的园区参照绿色工业园区的建设标准,加大新能源与可再生能源的利用力度。

同时,推动废水资源化利用和污染物集中治理设施的升级改造,以及加强新一代信息技术在资源和能源管理领域的应用,旨在提升园区的绿色低碳发展水平。

此外,还鼓励园区采用第三方服务模式来进行节能节水以及减污降碳的工作。

- 开展绿色低碳先进技术示范应用

鼓励企业采用新技术、开发新产品、和提供新服务,以示范绿色低碳的实践,包括新能源和可再生能源的利用、新型储能技术、智能微网、以及碳捕集与封存技术等。企业也被鼓励积极参与市级虚拟电厂的建设。符合条件的绿色低碳改造项目将获得资金奖励。

同时,政府鼓励企业、科研院所和研发机构就绿色制造技术的难题进行协同研究,以促进技术进步和创新。这些措施旨在加速北京市的绿色转型和低碳发展。

- 梯度培育,促进企业绿色达标

- 开展制造业企业绿色发展分级评价

对生产制造的企业的绿色低碳发展水平进行评级。该政策的目标是确保这些企业全面达到绿色评价一级工厂的要求。

此外,科研类生产单位以及在京总部的企业,其在津冀地区的工厂也将有机会参与这一评级工作。这一措施将有助于提升企业的环保标准,并推动区域内的可持续发展。

- 建立绿色制造单位梯级培育创建体系

在制造业领域建立一个涵盖国家、市、区三级的绿色制造单位培育和创建工作体系。各区将建立区级培育库,市级则负责开展市级绿色工厂、绿色供应链管理企业和绿色工业园区的评选工作,并从中择优向工业和信息化部推荐申报国家级绿色制造单位。

根据评选标准,入围市级绿色工厂名单的单位在绿色发展分级评价中原则上应达到三级水平。而被推荐申报国家级绿色工厂的单位,原则上应达到四级水平。此外,北京市从事生产制造的科研类单位也可以申报成为绿色工厂。在国家级绿色工厂中,将从中选拔优秀的企业创建为北京市绿色低碳领军企业。

同时,还鼓励数据中心积极创建和申报国家级绿色数据中心,以推动整个行业的绿色低碳转型。

- 鼓励企业开展其他绿色低碳示范创建

支持有条件的制造业企业积极参与低碳领跑者试点项目,同时鼓励重点行业企业争取成为国家能效和水效的领跑者。对于已经获得国家和市级绿色制造单位认证、国家能效水效领跑者,以及获得空气重污染应急环保绩效评级A级、B级和绩效引领型企业认证的单位,如果实施绿色低碳改造升级项目,政府将提供更高比例的资金支持。这些项目的奖励资金比例可提高至不超过相关投资的30%,以此激励更多企业投入到绿色低碳的发展中。

- 推动绿色供应链建设

- 支持行业龙头和领军企业加强绿色供应链管理,特别是在电子和汽车等重点行业。这包括指导这些企业加强供应链的碳排放管理,并持续努力降低产品的碳足迹,以达到创建绿色工厂的目标。

- 鼓励空气重污染应急重点行业如汽车整车制造的龙头企业,强化对供应链企业环保绩效水平的管理。这一措施旨在推动提升供应链企业的环保绩效等级,以响应更严格的环保要求。

- 引导再制造和资源综合利用企业规范发展。这包括鼓励企业申请工业和信息化部发布的相关行业规范条件企业认定,以确保这些企业在环保和资源利用方面达到国家规定的标准。这些措施共同促进了整个产业链的绿色发展和环保提升。

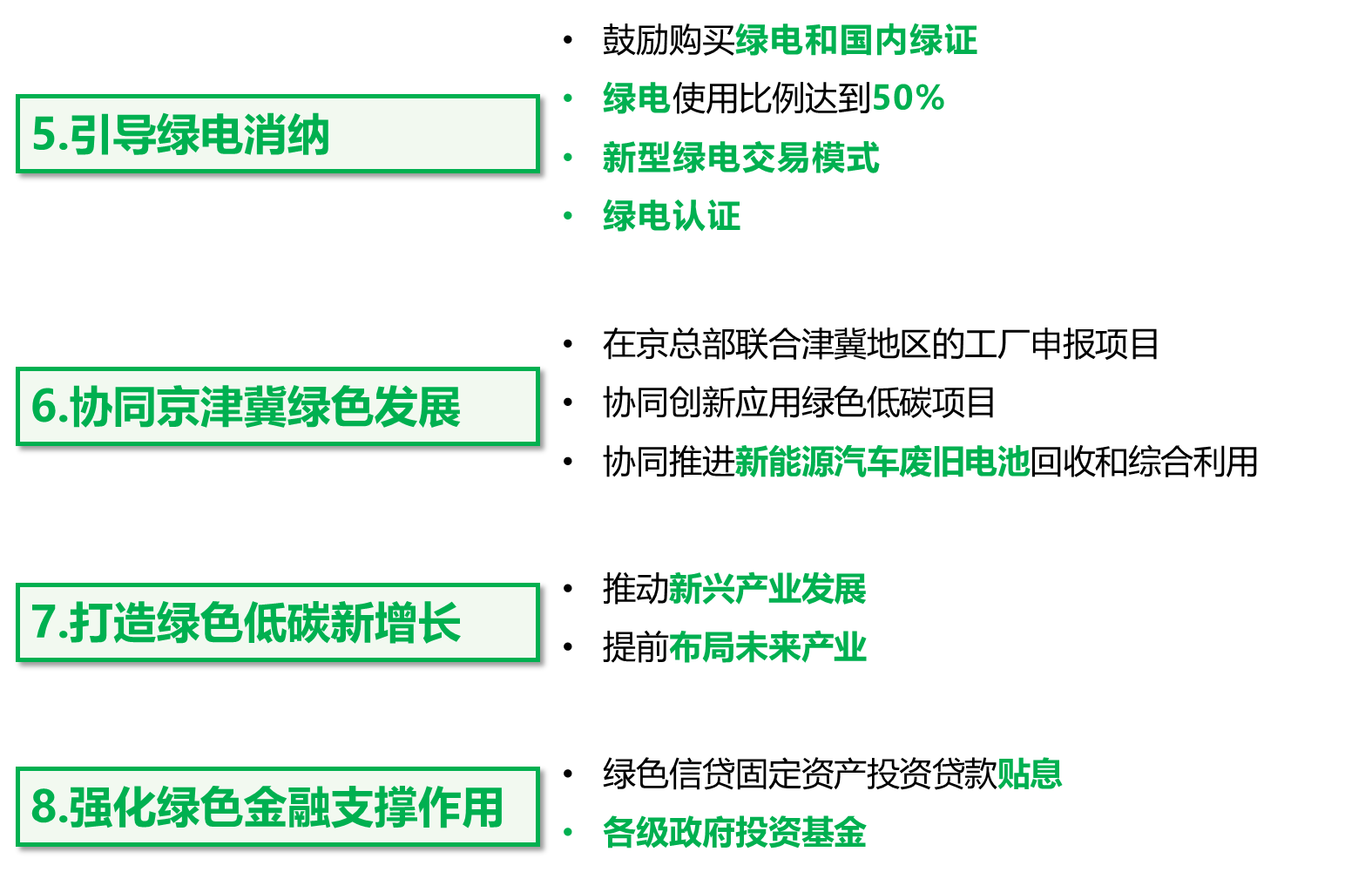

- 引导绿电消纳

- 鼓励励制造业和信息软件业企业积极购买绿电和国内绿证,以支持可再生能源的发展和应用。

- 对于新建和改建的数据中心,力争到2025年,这些设施的绿电使用比例达到50%。这是推动数据中心行业向更环保方向发展的重要一步。

- 为了更有效地利用绿电资源,鼓励园区探索以园区为单位的购电聚合体进行绿电交易的新模式。这种模式可能提高绿电的使用效率和可行性。

- 指导企业开展自发自用可再生能源的绿电认证,以确保企业使用的绿电符合相关环保标准和要求,从而增强企业的绿色品牌形象。

- 协同推进京津冀绿色发展

- 对于总部位于北京、工厂设在津冀地区的企业,如果这些工厂已经获得了津冀当地省级的绿色工厂认定,并且符合北京市的推荐要求,那么允许这些企业总部联合津冀地区的工厂,以总部的名义在北京市申报国家级绿色工厂。

- 鼓励绿色能源与节能环保产业企业与津冀地区的企业进行协同创新,共同开发和应用绿色低碳新技术、新产品和新服务。这种跨区域合作有助于提升整个区域的环保技术和产业发展水平。

- 在京津冀区域内协同推进新能源汽车废旧动力蓄电池的回收和综合利用。具体措施包括推动北京的整车生产企业、回收单位与津冀地区的综合利用企业展开合作,形成区域内废电池回收与再利用的有效链条,这不仅有助于环境保护,也促进了资源的高效利用。

- 打造绿色低碳增长新动能

- 推动新兴产业发展

- 加强氢能、储能、新型电力系统以及新能源智能网联汽车领域的先进技术研发,并推动这些技术的产业化项目落地。

- 推动工业互联网、大数据、人工智能以及第五代移动通信等新兴技术与绿色低碳产业的深度融合,以形成产业增长的新动能。

- 提前布局未来产业

- 以实现碳达峰和碳中和战略为引领,强化二氧化碳生物转化利用等低碳或负碳前沿技术的开发与应用。

- 推动在石墨材料、超宽禁带半导体材料、超导材料等新材料的关键技术突破,并促进这些材料在新能源、节能环保领域的示范应用和规模化应用。

- 碳捕集封存利用产业:培育和推动碳捕集封存利用(CCUS)产业的发展。

- 强化绿色金融支撑作用方面

- 绿色信贷支持:

- 对于年固定资产投资超过500万元的制造业和信息软件业企业,如果使用绿色信贷进行在京的固定资产投资建设,政府将提供不超过2%的贴息率支持。

- 单个企业每年的贴息金额最高可达1000万元,以减轻企业的财务负担,鼓励更多的绿色投资。

- 利用政府投资基金:

- 充分利用各级政府投资基金,引导和鼓励社会资本积极参与到绿色低碳未来产业的技术创新及其在北京市的产业化落地。

- 这些政府投资基金旨在支持产业发展,特别是那些能够促进环境改善和促进可持续发展的领域。

随着全球对ESG话题的关注日益增加,各地政府和企业正纷纷加快出台绿色低碳政策。这一趋势预示着一个ESG政策的爆发年,标志着全球可持续发展议程的加速实施。通过这些政策,不仅可以有效地应对气候变化,还能促进经济结构的优化升级,推动绿色经济的长期健康发展。各地的这些努力展示了对未来可持续性的承诺,也为企业和社会带来了新的增长机遇。这是一场全球范围内的绿色转型,预计将深刻影响政策制定、企业行为乃至市场走向。